PROJECT

「第3回 LiHubフォーラム ―ゲノムがつなげる近未来社会―」

2017年11月17日(金)、東京工業大学・大岡山キャンパスで、生命理工オープンイノベーションハブ主催の「第3回 LiHubフォーラム:ゲノムがつなげる近未来社会」が開催されました。ゲノム編集最先端の現場や、ゲノム合成国際コンソーシアムGP-writeの近況といったゲノムサイエンスの世界動向が紹介され、さらにマーケティングやバイオアートの視点からもゲノムが作る未来を予測。各発表の後には質問が飛び交い会場は熱気に包まれました。Smartcell & Designのメンバーも登壇したこのフォーラム。今回はゲノムアーキテクトのポテンシャルに迫った第2部を中心にダイジェストでレポートします。

「生命理工オープンイノベーションハブ(LiHub:ライハブ)」は、東京工業大学生命理工学院が、生命科学と生命工学の最先端と、社会・産業とを橋渡しする協創の場として2016年10月に創設されました。社会貢献度の高い分野テーマごとに複数の研究室が集結した11のLiHubグループが立ち上がり、さまざまな産学連携を企画・展開し、交流の場として各グループが持ち回りで幹事役を務めるLiHubフォーラムを開催しています。

「ゲノムアーキテクトグループのMissions」とは

今回の幹事「ゲノムアーキテクトグループ(GAグループ)」の代表であり、Smartcell & Designのアドバイザーである相澤康則准教授が第2部に登壇し、「GAグループのMissions」について講演されました。

まず相澤氏がGAグループのミッションとして掲げたのは、「ゲノム工学を基盤とする合成生物学分野での学術的及び産業的な国際競争力を日本に定常的にもたらすために、ゲノム構築分野での産学連携国際研究拠点であり続ける」ことでした。

ここで、ゲノム「合成」ではなく「構築」という言葉を使うのが相澤氏のこだわりです。「「ゲノム合成」という言葉を多くの方は使いますが、私は「ゲノム構築」の方を好んで使っている。なぜなら「構築」という言葉には、ゲノム分野でも重要なデザイン(設計)というエッセンスが強く含まれているからです」と相澤氏。さらにGAグループのミッションとして、「ゲノム工学の市民リテラシー向上への貢献」と「若手人材を育成」を挙げました。

国際コンソーシアム「GP-write」とは

次いで相澤氏はGP-writeの近況を紹介。「GP-write」(Genome Project-write)とは、170名、14カ国、107組織(2017年10月時点)を参画メンバーに持つ国際コンソーシアムです。次世代バイオ覇権を自国で握るため、ゲノム合成研究が各国で進んでいる中、日本が出遅れてはいけないという、キーオブザーバーとしての責任感に突き動かされ、相澤氏は2017年5月のキックオフ会議からいち早く参加したそうです。

「すでにゲノムを『読み解く』作業はルーチンになりました。このコンソーシアムは、その次の段階、ゲノムを『書くこと』というグランドチャレンジを掲げています。最終目標はゲノム配列の持つ意味を明らかにすること。「どのようなゲノム配列にすれば、細胞にどのような機能を持たせることができるのか」というルールを明らかにできれば、生物あるいは生命システムを使った様々な新産業が次々と興るはずです。」。

そのためのプラットフォーム開発に欠かせないのがコストの問題です。相澤氏は「GP-writeのひとつの目標はゲノム構築と細胞評価にかかるコストを今後10年間で1000分の1にすること」と述べました。これは現在ヒトゲノム30億塩基対に600億円かかるものを、6000万円にダウンさせるという計算です。「コストが下がれば、多くの試行錯誤ができます。この環境を得られる国、会社、組織が、ゲノム構築を基盤とする産業のリーダーになるでしょう。」

さらに、10年のプロジェクトの中の最初の5年間で重点的に実施される13のパイロットプロジェクトに、本国以外で唯一相澤氏のプロジェクトテーマが採択されたと報告がありました。

また、相澤氏の研究所は酵母のゲノムを一から全て作ろうとしているプロジェクト、酵母ゲノム合成国際コンソーシアム(Sc2.0)にも先月から参画しています。各国が分担して酵母の染色体を作る中、いちばん長い第4染色体の構築を担当しています。

相澤氏は最後にこうアピールしました。

「興味がおありの方は是非声をかけていただきたい。声をかけてくださる方からは『何ができるかわかりませんが』と言われることが多いですが、正直、我々にしてもまだ手探りの状態。でもどこかで面白いアイディアが出てくる、全くの異分野からアイディアが出てくる、ということはよくある話です。特にこのゲノム分野というのはこの先何が起こるか分からない分野なのです」。

最先端の現場から見た「ゲノム編集でできること、できないこと」とは

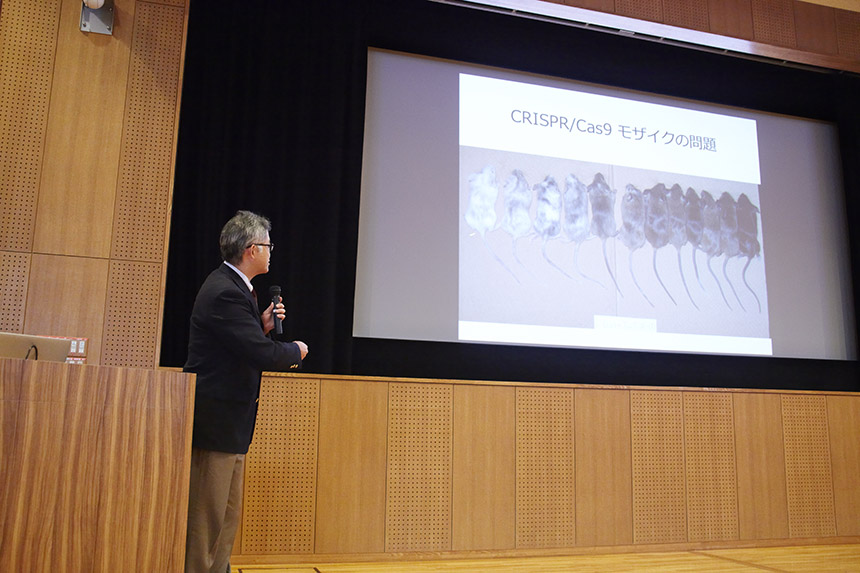

相澤氏から「次は実際に最先端でゲノムを編集している方です」と紹介されて登壇したのは、国立研究開発法人理化学研究所 生命システム研究センター(QBiC)の隅山健太氏。

「一般的にゲノムというと細胞を扱うイメージですが、私の分野は『個体』を作っています。具体的にはマウスですね」と言う隅山氏は「高速ゲノム変異マウス作製支援ユニット」、すなわち、初代マウスでの表現型解析を可能にするためにマウス受精卵への直接ゲノム編集・改変技術、新しいマイクロデバイスなどを開発されています。

講演では、実際に隅山氏が研究・開発した、100%に近い確率でモザイク問題を回避できるという「トリプルCRISP法による第一世代での完全ノックアウトマウス作製」や、マウスの睡眠を解析するユニットなど、様々な研究とその成果が紹介されました。

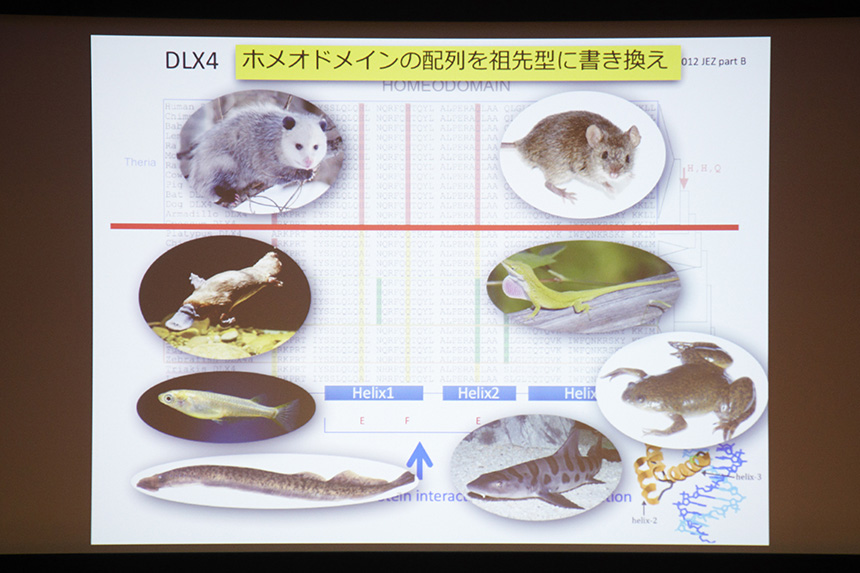

「生物の機能をこういうふうに変えたい」という「デザイン」を究極的な目標と掲げ、実際に「ゲノム編集」という技術を道具として使用する隅山氏。氏は最先端の現場において、「ゲノム編集でできることと、できないこと」は何か、「どういうことが限界」と感じているのでしょうか? その答えは、辞書にある「編集」の解説文を引き合いに出して説明されました。

「編集・Editing」=新聞や雑誌などを一定の形態にまとめあげていく作業過程。レイアウト、文字の訂正、挿入、削除などを行うことにより文書の体裁や内容を整える。

「このうち、文字の『訂正』、『挿入』、『削除』にあたる部分はCRISPR/Cas9+ssODNなどのツールで簡単にできるようになりました。しかし、『レイアウト』を変更するのは今のところのゲノム技術では非常に難しいのです」

「テクニカルに大きな作業が難しいという問題もありますが、それよりも、何をどう変えればいいかわからない。ツールがあっても何をどう変えればいいのかわからないのです」と隅山氏。

「テンプレートがあって、これが正しいとわかっている病気などの場合はいいのですが、そうではない場合、どうすればいいのか。何でもできそうなゲノム編集というイメージの裏には、何をどうすればいいのか、わかっていないとできない、というのが今、大きな壁、問題ではないかと感じています」。最先端の現場からの貴重な意見を、みなさま熱心に聞き入っていました。

「巨大バイオ企業INTREXON」とは

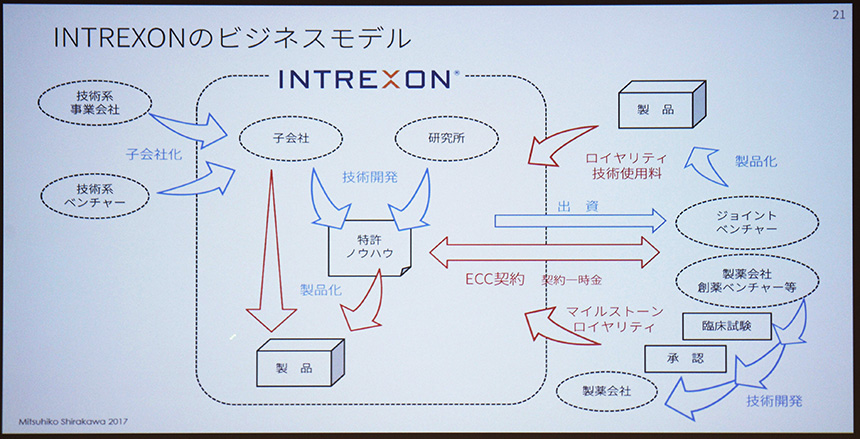

続いて、「巨大バイオ企業INTREXONを語るための3つのキーワード」をテーマにエディットフォース株式会社 共同創立者であり、Smartcell & Designのアドバイザーでもある白川晃久氏が登壇しました。白川氏は化学品専門商社「KISCO株式会社」でバイオベンチャーの創設に携わり、2015年には「エディットフォース株式会社」を九州大学の中村准教授と共同創立しています。その白川氏はアメリカの巨大企業「INTREXON」をどう見ているのでしょうか。

INTREXONは、MITが発表している「50スマーテストカンパニー2016年」版で31位に位置づけられています。CEOはRandal J. Kirk氏。もともと弁護士だったカーク氏は、会社の売買を精力的に行い、2017年11月15日時点での総資産はなんと31億ドル(約3534億円)だそうです。

「INTREXONの概要ですが、バイオテクノロジー技術を研究開発し、ライセンスを必要とする顧客にはECC(Exclusive Channel Collaboration)契約を締結。また、ジョイント・ベンチャーや子会社で革新的なバイオ技術を利用した事業を行っており、これらのECC契約やグループ内での事業を進めるために積極的な買収を行っています」と白川氏は分析。さらにINTREXONのビジネスモデルが詳細に語られました。

「INTREXONの挑戦」と題されたパートでは「Artic Apple」という遺伝子組み換えによって生まれた変色しないリンゴの栽培と、その商品の米国での販売開始が報告されました。白川氏は「遺伝子組み換え食品が受け入れられるかどうかの重要な試金石だ」と評価しました。そのほかにも生産効率が非常に高いサケや、良質なタンパクを効率よく製造する水産資源用の餌、メタン資化性菌による天然ガスなどの例が紹介されました。

そして「INTREXONを語るための3つのキーワード」。

「1つ目は『アメリカンドリーム』。カーク氏は1998年に別会社を売って65億円を得ている。65億円もらったら普通引退しますよね。しかしそこからまたINTREXONに突っ込んでいった。まさにアメリカンドリームです」と白川氏。

「2つ目は『血となり肉となる』。INTREXONはいろいろな会社を買収していますが、その技術をちゃんと取り込んで、さらに技術を研究して次にもっていくということをしっかりやっているのです」。

そして「最後に「『ファーストオルカ』。イノベーションの世界で『ファーストペンギン』と言いますが、この会社はペンギンどころではない。お金を潤沢に使い、考え、開発したリンゴやサケなどを世の中に出していく。そういう意味で『ファーストオルカ』だと私は思っています」と白川氏は締めくくりました。

「ノンバイオ・プレイヤーができること」とは

株式会社電通マーケティング・クリエイティブセンター主任研究員の志村彰洋氏が登壇。Smartcell & Designのディレクターでもある志村氏。「私はゲノムの専門家ではありません。今日はここに来ていない方でもわかるような話をしたい」と第一声を挙げました。

「ゲノム領域において非バイオ・電通という立場で何をすべきか」というテーマでは、「このゲノム・バイオの領域はあまりにも広すぎます。全てを理解して進めるというのは不可能だと感じています。だとしたら追いかけない。また、まだ時代の理解も追いつかない部分があるため医療や人間に寄りすぎないスタンスも必要」と、非バイオ側としてのスタンスを明らかにしました。

そして「Smartcell & Design」が紹介され、この夏に行われた子供達を対象としたワークショップなどが報告されました。

(URL) http://www.smartcell.design/projects/kids/genomekids_170820/

「ゲノムを、社会に対して、翻訳する」

「作れないものはわからない」というノーベル賞受賞者、リチャード・ファインマンの言葉を引用しながら、ゲノム技術では「何を作るのか」が最も重要だと強調した志村氏。「メディア・オルタナティブ=置き換えられるもの・作ってもいいもの、かつ、実態があるものを提案させていただきたい」とし、事例が紹介されました。

「HANDCODE」という遺伝子情報から作られるハンコ。

そして「Dot One」は、ひとりひとりのDNAの僅かな差をヴィジュアライズしてマフラーなどを作成するというサービス。

また「DNA GLASS」という某飲料メーカーのキャンペーンは、遺伝子の中にある人それぞれのアルコール分解力、味覚などの因子からビールグラスをデザインするというもの。

「これらは我々一般人が、自分の遺伝子がこうなっていると、認識するきっかけになり、おもしろい」と志村氏は評価しました。

「ゲノムが起こすバリューチェーン」

次に、大腸菌の生体DNAに動画を記録して培養した結果、90%の精度で動画を再現できたという「DNAストレージ」の事例を紹介。そしてこのような技術を「どう使うか」に踏み込んだ、やくしまるえつこの「わたしは人類」という音楽作品が紹介されました。

これは、楽曲情報をコドン変換したDNAを人工合成し、染色体に埋め込んだ微生物をCD音源と同時にリリースするという世界初の試みだそうです。微生物は自己複製し続けることが可能であり、いつか人類が滅んだとしても楽曲情報は残り、再現可能だといいます。

「これには経済産業省からの認可が必要ですが、初めてやくしまるさんが認可をとりました。研究者ではなくアーティストが初めて認可をとり、リリースまでしたのです」と志村氏。そして「ゲノムを自分に身近な音楽に置き換えて捉えているというところが素晴らしい」と讃えました。

さらに、バイオアーティスト集団、BCLの活動を紹介。遺伝子組み換えで生成された青いカーネーションをもう一度白に戻すという試みの『Common Flowers / Flower Commons』。亡くなった方の遺伝子を樹のDNAに保存して「生きた墓標」を作る『Biopresence』。そしてバーチャルなキャラクター「初音ミク」の特徴が記されたDNAを組み込んだ細胞を展示した『Ghost in the Cell:細胞の中の幽霊』。「これらのメディアやオルタナティブは、一般レベルでゲノムサイエンスについてのコミュニケーション誘発を可能にしてくれる」と志村氏は評価しました。

そして、「当然ビジネスにならなければいけない。その場合、ビジネスにおいて当たり前のことを持ち込むべき」と説き、最後に、「サイエンスで見えていない部分をイメージできるものに置換し、人々の想像力で補完して、それをもう一度サイエンスに戻すことが大事」とノンバイオにできることを強調しました。

「バイオアートが育む創造性」

最後の登壇者は、株式会社マチルダ代表の白鳥啓氏。

「僕ももちろんバイオの専門家ではありません。マチルダという会社で、アプリケーションや、アートのインスタレーション、企業のハードウェアのプロトタイプを作ったりしています」と自己紹介。自身が開発した、絵画にスマートフォンをかざすと絵が動きだすARアプリーケーション「ARART」や、スマートフォンと連動して各種情報を光と音で伝達するメガネ型情報端末「雰囲気メガネ」といったユニークな作品が紹介されました。

「企業に行くと、いっしょに何かやってくれ、うちのセンサーを使って何か作ってくれ、というようなオファーをいただくことが多いです。メディアアートが企業から必要にされていると感じます」と白鳥氏。

「ゲノムとアート」と題したパートでは、「先ほどのやくしまるさんの話もそうですが、ゲノム関係の作品が出てきています。周りの作家・アーティストも積極的にゲノムを取り入れ出しています」として、日本人女性バイオアーティストの作品が紹介されました。

長谷川愛さんの、女性がイルカの赤ちゃんを生むという映像作品『I Wanna Deliver a Dolphin』(私はイルカを産みたい)。そして実在する同性カップルの遺伝子情報を採取し、産まれてくる子供をシミュレーションした写真作品『(Im)possible Baby』。家族や未来のあり方を問題提起するバイオアートです。

さらに、志村氏も紹介したBCLの福原志保さんにも触れ、「これからもっとゲノムのツールキットなどが出てくれば、アーティスト達はどんどんここに関わっていくでしょう」とバイオアートの未来を予測。そのほか、バイオパーティストのスザンヌ・アンカーがニューヨークの美術学校School of Visual Arts内に設立したBio Art Labや、日本のコワーキングスペース「FabCafe MTRL」などを紹介しました。

そして「アーティストの自由な発想に刺激された研究者が協力することによって作品は作られますが、この逆もあります。研究者の知的好奇心や探究心に、アーティストが刺激されて新たな作品が作られることもあるのです。お互いに刺激し合い、デザイナーも研究者もアーティストも企業の人も加わってどんどん刺激し合っていくと、もっと面白いものができるのではないでしょうか」と予見しました。

最後に相澤氏がマイクを握りました。

「異なる分野の5名からの話を通して、ゲノム構築やゲノムそのものを「分かる」よりは「感じる」ための半日にさせて頂きました。ゲノムというキーワードが作る世界では、既存の様々な分野の境界線がすごくぼやけてきていると感じて頂けたのではないでしょうか。アーティストの方々が考えているゲノムが、サイエンティストのロジックを揺り動かす。科学者のGenomeが、芸術家の感性を跳ばす。この双方向のキャッチボールが重要だなと思いました。次回をお楽しみください」。会場は拍手に包まれました。

LiHubグループの紹介

上記に先立って行われた第1部では、LiHubグループごとの紹介が行われました。冒頭で述べましたように、LiHubの核となっているセクションは11グループあり、それぞれ具体的な最先端技術や情報をもって、学術的かつ産業的な価値創造を進めています。ここではそのグループを紹介します。

そして、

です。

第3部「LiHubグループ紹介ポスターセッション&異業種交流会」では、各グループと出席者の間で活発なやりとりが交わされ、会場は最後まで熱気に包まれていました。

その他のアクセラレーションプロジェクトの取り組み